一、《商标法》第四条的立法背景与立法宗旨

在理论和实践中,恶意注册商标的行为可以归为两类:一类是将他人在先有较高知名度的商标或其他有商业价值的名称予以抢注的行为(下称抢注行为);另一类是大量囤积商标以转让牟利的行为(下称囤积行为)[1]。当然,这两类行为并非截然分开的。比如第一类的抢注行为,通常属于《商标法》上禁止注册的相对事由条款规制的内容,但如果是大量抢注,尤其是抢注不同主体的在先商标而无使用意图从而严重到破坏公共秩序、损害公共利益的程度,则可能构成囤积行为。对于第二类的囤积行为,又可以区分为两种:一是将属于公共资源的标志申请注册为商标的行为;二是将自创的标志申请注册为商标的行为。这两种行为都要求申请数量较大且无使用意图才构成囤积,否则可以通过《商标法》中的其他规定来规制[2]。也就是说,对第二类的囤积行为,《商标法》中其实没有明确、具体的规定。

在2001年和2013年《商标法》适用期间,法院是将《商标法》第四十四条第一款(2001年《商标法》第四十一条第一款)“以其他不正当手段取得注册”和第四条“在生产经营活动中”对商品或者服务“需要”取得商标专用权的,应当申请商标注册的规定结合起来,用于规制囤积注册行为。法院通过解释认为,囤积注册行为不符合上述第四条的为“生产经营需要”而申请注册商标的规定。因此,其法律性质就是第四十四条第一款的“不正当手段取得注册”,其法律效果就是该款规定的既可以由国家知识产权局依职权宣告无效,也可以由任何人向国家知识产权局请求宣告无效,而且没有期限的限制[3]。对此,可以参照最高人民法院在“海棠湾”案[4]和“闪银”案[5]中的认定。

2019年4月23日《商标法》第四次修改时,在第四条第一款中增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定(下称新增规定)。立法者在《商标法》第四次修正案草案的起草说明中指出,该条的立法目的在于“规制恶意申请、囤积注册等行为”[6]。国家知识产权局在2019年5月发布的《商标法修改相关问题解读》中也明确了第四条新增规定的性质是对于囤积行为的直接的、明确的、可操作性的条款[7]。

2019年10月11日,国家市场监督管理总局公布了《规范商标申请注册行为若干规定》,其中的第八条规定了适用《商标法》第四条新增规定可以考虑的8种因素。2021年底,国家知识产权局公布了《商标审查审理指南》,针对第四条新增规定明确了适用条件和考虑因素,并列举了10种可能的适用情形及多个典型案例。这些规定所列举的情形或者因素基本上都与囤积行为相关。由此我们可以确定,《商标法》第四条新增规定的适用应限定为上述第二类恶意注册行为,即商标囤积行为。它是指商标申请人缺乏真实使用意图而大量进行商标注册申请的行为,其实质是不正当占用公共资源以牟取不正当利益,从而损害公共利益,尤其是扰乱商标注册秩序[8]。

《商标法》第四条新增规定施行后又出现了新的变化和发展,比如2022年开始的对大量申请商标注册的行为普遍送达审查意见书要求说明情况的做法,在规模较大、正当经营、为提前防御性注册的申请人中产生一定范围的恐慌,导致其对优化营商环境的政策产生怀疑。下文中,笔者将对《商标法》第四条在商标实质审查阶段、商标驳回复审阶段、商标驳回复审行政诉讼阶段的具体适用情况进行梳理,并在此基础上,对目前业界普遍关注的关于国家知识产权局适用《商标法》第四条下发审查意见通知书的问题进行分析和研究,以期在向国家知识产权局提出合理呼吁的同时,为正当经营的商标注册申请人实施商标布局策略提供借鉴。

二、商标实质审查阶段《商标法》第四条的适用情况

《商标审查审理指南》中将“不以使用为目的的恶意商标注册申请”明确列举为可以启动审查意见书程序的情形之一。此后,国家知识产权局对于该种情形普遍不再直接驳回,而是先下发“审查意见通知书”,然后再根据申请人的答复情况来决定是否驳回。这个方式给申请人增加了答辩的机会,但业界很多企业以及商标代理机构纷纷感受到了该条款适用存在扩大化从而引起“误伤”的情况。鉴于此,我们将基于国家知识产权局公开的“驳回通知书”和笔者对于部分商标代理机构进行的问卷调查来对商标实质审查阶段适用情况进行考究。

(一)关于已公开的78514份“驳回通知书”的分析

国家知识产权局在中国商标网的“商标注册审查决定文书”板块公布了一些适用《商标法》第四条、第十条、第十九条等恶意条款的“驳回通知书”。“摩知轮”数据库对国家知识产权局官方公布的“驳回通知书”进行了整理,截至2023年4月5日,发现其中共有78514份适用了《商标法》第四条。虽然这些数据并非官方的全部数据,但也可以反映出商标实质审查阶段中《商标法》第四条的大致适用情况。

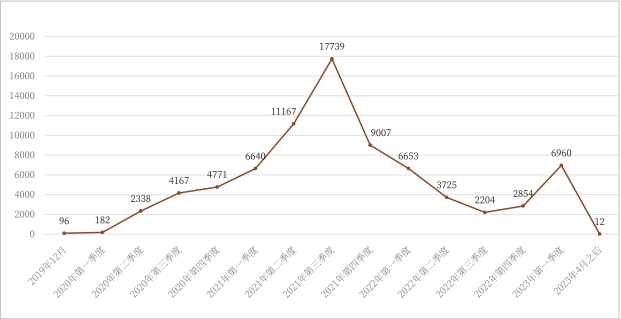

1. 关于《商标法》第四条在驳回通知书中的适用频率(见图1)。2019年12月和2020年第一季度,该类驳回通知书的数量并不多,平均每季度仅200份左右。从2020年第二季度开始,适用《商标法》第四条的驳回通知书的数量开始逐步增加,2021年第三季度达到峰值。该季度共有17739份适用了《商标法》第四条的驳回通知书。之后虽然数量有所下降,但仍然稳定在每季度数千份的水平。而2023年4月6日之后,国家知识产权局不再公开驳回通知书,因此无法统计相关数据。

图1 适用《商标法》第四条的驳回通知书的数量变化图

2.关于驳回通知书中提到的驳回理由和所涉及的商标申请人的规模、商标申请量等情况的变化,我们将划分时间阶段来进行讨论。

(1)2019年至2020年,该阶段主要被提及的理由是“大量抄袭他人在先权利”或“不正当占用公共资源”。抄袭对象包括“他人较高知名度商标/品牌”“电商名称”“影视作品/综艺节目名称”“知名作品(游戏、动漫、小说、电视剧等)及角色名称”“网络小说名及作者笔名”“知名人物(篮球明星、主播、网红等)姓名”“知名字号”“知名餐厅名称”等;不正当占用的公共资源包括“行业术语”“地名、景点名称”“卦象文字”“节气或属相”“神话人物/历史人物姓名”“成语”“食品/茶叶品种名称”等。另外,也有少量驳回通知书中的理由仅仅涉及“短时间大量申请商标”。但该阶段的主体仅限于自然人、个体工商户、成立时间不满5年的小微企业以及注册地在香港的疑似“壳公司”。此外,审查员也会考虑与申请人具有关联关系的主体的抄袭、抢注行为。

(2)从2021年第一季度开始,不涉及其他恶意情节,而仅仅以“短时间大量申请商标”为由而适用《商标法》第四条予以驳回的情况越来越多。

(3)2021年第二季度,在仅仅以“短时间大量申请商标”为由而适用《商标法》第四条予以驳回的案例中,申请人中开始出现成立时间超过10年的非知名公司。这些商标申请人的年商标申请量均为数千件。在其并非行业巨头的情况下,如此庞大的商标申请量确实很难说跟其业务需求相适应。

(4)从2021年第三季度开始,“吉利”“元气森林”等行业巨头企业开始收到适用《商标法》第四条的驳回通知书。这些企业的累计商标申请量均超过5000件,上一年度商标申请量均超过2000件。

(5)从2022年第二季度开始,被驳回的申请人的累计商标申请量和上一年度商标申请量越来越低。2022年第三季度出现累计商标申请量超过2000件、上一年度商标申请量400多件的行业巨头企业;2023年第一季度开始出现累计商标申请量数百件、上一年度商标申请量一百多件的国际大型企业。而且,大中型企业的商标注册申请被适用第四条驳回的比例也越来越高。另外,疑似具有防御目的的联合商标也不再被允许,如主商标为“某姓氏”+“记”+“菜系名称”的餐馆的经营主体,在餐饮服务上注册“其他姓氏”+“记”+“菜系名称”类型的联合商标时,会被认定为违反第四条。

由上述分析可知,在《商标法》第四条施行初期,国家知识产权局在商标实质审查阶段主要是适用该条款来打击“大量抄袭他人在先权利”或“不正当占用公共资源”的商标注册申请行为,但对于单纯商标注册申请数量大的情况,国家知识产权局的态度比较谨慎,会充分考虑申请人的商标注册申请数量与其主体类型、规模是否相适应。但对于该条款的适用,从2021年第三季度开始逐步扩大化,关于“累计商标申请量”和“短期商标申请量”的上限的要求越来越严格,正当经营的企业申请“防御性商标”的空间逐步被压缩。

(二)对于问卷调查的分析

如前所述,2022年《商标审查审理指南》施行后,国家知识产权局开始下发适用《商标法》第四条的审查意见通知书(下称“第四条审查意见”)。关于该类审查意见通知书的触发机制、审查周期、审查标准、具体影响等情况,笔者对11家商标代理机构进行了问卷调查。需要说明的是,这些商标代理机构大多代理的是国内外的正当经营的大中型企业的商标注册申请,因此绝大多数申请人应当都没有抄袭他人品牌、不当占用公共资源的恶意。下面,笔者将对与第四条审查意见相关的各个指标进行分析。

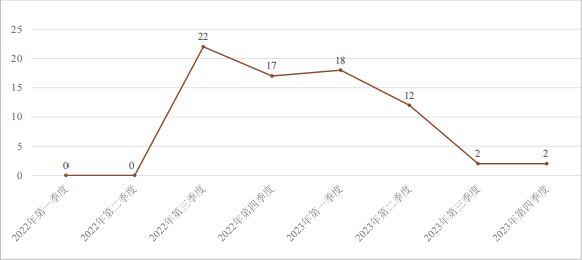

1. 关于第四条审查意见的下发频率。作为调查目标的11家商标代理机构是从2022年第三季度才开始收到该类审查意见通知书的,而从2023年第三季度开始,收到该类审查意见通知书的情况越来越少,收到的第四条审查意见的总份数为73份。具体变化趋势见图2。

图2 适用《商标法》第四条的审查意见通知书的数量变化图

2.关于第四条审查意见所针对的申请人的历史累计注册申请量。“300件以内”的约占8%,“301-500件”的约占5.5%,“501-1000件”的约占31.5%,“1001件以上”的约占55%。由此可见,历史累计注册申请量超过500件的申请人,比较容易收到第四条审查意见。

3.关于第四条审查意见所针对的商标的申请日的时间跨度。“不足3个月”的约占44%,“3个月以上不足6个月”的约占36%,“6个月以上不足9个月”的约占19%,“9个月以上”的仅约占1%。由此可见,大部分(约80%)第四条审查意见是国家知识产权局针对某申请人过去不到半年内申请的商标统一下发的。另外,随着时间的推移,此时间跨度并未体现出明显的变化。

4.关于第四条审查意见所针对的商标的数量。“50件以内”的约占38%,“51-100件”的约占27%,“101-200件”的约占25%,“201件以上”的约占10%。且随着时间的推移,“50件以内”的越来越多,而“201件以上”的却越来越少。考虑到第四条审查意见所针对的商标的申请日的时间跨度并无明显变化,可以推测,国家知识产权局在下发第四条审查意见时,对于“短期商标申请量”的上限的要求越来越严格。这意味着正当经营的企业即便保持原本的商标申请频率,也会因为审查标准不断变严而收到第四条审查意见。鉴于此,约有17%的申请人在成功克服了第四条审查意见后,主动降低了短期商标申请量。关于这些主体的短期商标申请量的下降幅度,最低下降比例约为12%,最高下降比例约为92%,平均下降比例约为46.5%。由此可见,很多正当经营的申请人的商标布局节奏受到了第四条审查意见的影响。

5.关于第四条审查意见所针对的申请人的主体情况。73份第四条审查意见共涉及66个主体,其中有10个主体多次收到第四条审查意见(包括问卷调查对象了解到的非自己代理的第四条审查意见),约占15%,收到第四条审查意见次数最多的主体曾收到3次。可见,在现行的审查标准下,即便申请人多次克服了第四条审查意见,仍然无法一劳永逸地向国家知识产权局证明自己申请注册商标的“善意”,仍然有可能再次收到第四条审查意见。

6.关于第四条审查意见所针对的申请人的答辩情况。约有85%的申请人通过答辩和举证而完全克服了第四条审查意见(即在之后获得初步审定,或虽被驳回但驳回通知书中并未引用《商标法》第四条)。答辩成功的申请人提交的实际使用证据包括产品图片、产品网页、广告宣传、销售合同、发票等,使用意图证据包括产品计划书、内部沟通记录、商业合同、产品设计图、有关新产品将上市的媒体报道、与代理所的前期风险排查沟通记录、证明申请人未来可能会拓展至该领域的同行业的产品分布说明等。另外,很多申请人也详细介绍了自己的规模、行业领域、知名度等情况,并同时提交了认定自己品牌的高知名度的判决、裁定、自己品牌的排行证明、自己商标被他人抢注的记录等证据,用于证明自己所做的商标储备和防御确有必要。由此可知,如果申请人确有实际使用或使用意图,防御申请数量也未超过必要限度,在认真举证和答辩的情况下,大多可以克服第四条审查意见,但要承担较高的举证负担和时间成本。

另外,也有个别申请人会为了不影响其他商标的审查,而主动撤回部分确无实际使用证据和使用意图证据的防御性商标的注册申请。

7.关于国家知识产权局对第四条审查意见的答复书的审查所花费的时间(下称“审查周期”)。在已经出结果的案件中,审查周期最短的为2个月,最长的为14个月,平均为5.8个月;而未出结果的案件中,目前已经花费的时间最长的为12个月。由此可见,第四条审查意见的答复书的审查周期存在较大不确定性。因此,即便申请人提前对其准备使用的商标进行了充分的查询,在收到第四条审查意见的情况下,也难以预期自己的商标多久可以获得注册,这会给其新产品的上市计划带来严重的影响。

三、商标驳回复审阶段《商标法》第四条的适用情况

国家知识产权局在中国商标网的“商标评审文书”板块对驳回复审决定有较为充分的公开,而“摩知轮”数据库对国家知识产权局官方公布的“驳回复审决定书”进行了整理。截至2023年11月29日,涉及《商标法》第四条的驳回复审决定(下称“第四条驳回复审决定”)共3067件,其中有5件系经过行政诉讼后国家知识产权局重新作出的不适用《商标法》第四条的决定,即涉及《商标法》第四条的驳回复审案件数共3062件。下面,我们将基于这3062件驳回复审决定书,对商标驳回复审阶段的第四条适用情况进行考究。

(一)总体统计分析

1.在国家知识产权局首次作出的3062件驳回复审决定中,申请人完全成功避免了第四条适用的仅有306件,成功率约为9.99%,整体的翻案率(即在复审阶段克服第四条的理由的比例)较低。

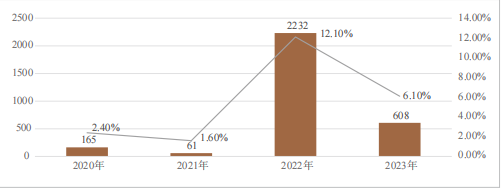

2.关于第四条驳回复审决定的数量及翻案率的变化。这两个数据是正相关的:2020年和2021年的第四条驳回复审决定数量均少于200件,翻案率也低于3%,即该时间段的驳回通知的结论的准确率较高;2022年的第四条驳回复审决定数量超过2000件,翻案率高达12.1%,即驳回通知的结论的准确率有了非常明显的下降;2023年的第四条驳回复审决定数量回落到600余件,翻案率约为6.1%,即驳回通知的结论的准确率有所回升。具体变化趋势见图3。

图3 《商标法》第四条驳回复审决定的数量及翻案率变化

考虑到该类驳回复审案件的审查周期约6-12为个月,而适用《商标法》第四条的驳回通知在2021年出现了大幅增加,在2022年又有了一定的回落,我们可以发现,第四条驳回复审案件的数量的变化趋势与适用《商标法》第四条的驳回通知的数量的变化趋势是相符的。由此可知,由于国家知识产权局2021年第三季度在驳回通知书中对《商标法》第四条进行了扩大化适用,致使2022年的第四条驳回复审案件数量大幅增加,复审的翻案率也大幅增加。驳回通知书过多地适用《商标法》第四条并非是因为符合该条规定的情形变多了,而是因为该条款的适用范围扩大了,随之造成的“误伤”的数量和比例都变高了。

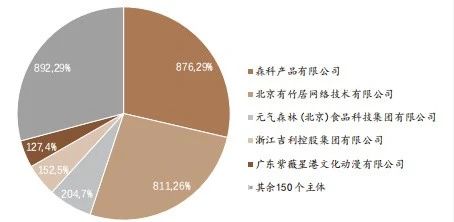

3.关于第四条驳回复审决定涉及的主体。3062个驳回复审案件共涉及155个主体,驳回复审案件数超过100件的共有5个主体,这5个主体的合计案件数超过2100件,具体见图4。

图4 申请人提起驳回复审的件数、比例图

由此可知,提起第四条驳回复审案件的主要主体也是《商标法》第四条扩大适用后才成为适用对象的商标申请量较大的大型公司。

4.关于第四条驳回复审决定涉及的主要主体的翻案率。驳回复审案件数量前5名中,浙江吉利控股集团有限公司的复审胜率较高,约为50%,但其成功翻案的案件均提交了实际使用证据;而驳回复审案件数量最高的森科产品有限公司申请了876件复审,却仅在其中1件驳回复审中翻案成功。可见,第四条驳回复审案件中,翻案难度还是非常大的。

(二)对306件复审成功案件所提交证据和胜诉理由的归纳分析

在306件申请人复审成功案件中,申请人提供的主要证据类型和要求如下:

1.有实际使用:对实际使用证据的要求低于“撤三”案件,最常见证据类型如下:

(1)销售中的产品图片(线上、线下销售均可);

(2)广告宣传证据。

通常情况下,并不要求在商标指定商品/服务的所有类似群上都有使用。

2.有真实使用意图:常见证据类型如下:

(1)设计完成的产品图片;

(2)商标许可协议,需包括许可商品/服务范围、许可品牌/商标信息,无需被许可方提供使用证据;

(3)行业特点以及公司规模、行业排名,如游戏行业、网络小说行业的周边商品多,跨类需求较多;如申请人的公司规模较大、行业排名较高,则可以认为申请人所谓的“使用意图”与其实际经营状况相符,推定使用意图真实。

3.合理的防御注册,分为“高知名度商标的跨类申请”和“主营业务领域的近似商标”两种,常见证据类型有“认驰”记录、认定具有一定知名度的裁定、被抢注记录、维权记录、品牌排名等商标知名度证据,但最具决定性的证据还是被抢注记录和维权记录。如北京黄记煌餐饮管理有限责任公司在其主营的“餐馆”等服务和“调味品”等商品上申请的与主商标“黄记煌”文字构成近似的“鸿记煌”“黄记黄”商标,其在驳回复审中通过提交维权记录证据,让国家知识产权局认可了其提交防御性注册申请的必要性[9]。

(三)复审失败案件主要理由分析

笔者分析了复审失败的案件的具体情况,认为主要原因有如下几个方面:

1.对于申请量过高的企业(累计申请量5000+,年度申请量2000+),即便行业排名高、行业本身对商标需求量大,国家知识产权局对于其各类证据的要求也会变得更加严格。例如:

(1)在浙江吉利控股集团有限公司(累计申请量10000+,2020年和2021年的申请量均2000+)、元气森林(北京)食品科技集团有限公司(累计申请量7000+,2020年和2021年的申请量均2000+)的驳回复审案件中,国家知识产权局对于实际使用证据的要求等同于“撤三”案件要求。对于单个商标,如果申请人仅能证明其在部分类似群的商品/服务上有实际使用,国家知识产权局只在有实际使用证据的商品/服务上对该复审商标予以核准注册,对其他商品/服务上的注册予以驳回;

(2)森科产品有限公司(累计申请量接近5000,2021年申请量2000+)虽属对商标需求量非常大的角色IP授权行业,且在部分驳回复审案件中提供了许可合同等证据,但国家知识产权局对于超出许可合同的所有商标、商品类别均予以驳回;

(3)北京有竹居网络技术有限公司(累计申请量5000+,2021年申请量2000+)的“瓜瓜龙”系列商标虽然在培训领域具有极高的知名度,但对于相同商标在其他类别申请防御性注册,国家知识产权局均未核准注册。

2.如果申请人占用了公共资源,例如申请了多件与具有一定知名度的地名或风景名胜区的名称相同的商标,即便申请人是大型公司,其名下商标依然会被认定为违反第四条。例如北新集团建材股份有限公司是世界500强的央企上市公司,其累计商标申请量约1300件,最高的年申请量不足250件。因其申请了多件与具有一定知名度的地名或风景名胜区的名称相同的商标,故国家知识产权局决定予以驳回。

3.对于名下其他商标有抄袭恶意的申请人,国家知识产权局通常对于其名下每件申请商标都会以“撤三”案件的标准来要求其提供实际使用证据。在申请人提交的使用证据无法形成完整证据链的情况下,国家知识产权局不会认定其“至少有使用意图”。

四、商标驳回复审行政诉讼阶段《商标法》第四条的适用情况

根据“知产宝”数据库公开的裁判文书,截至2023年11月30日,公开的商标驳回复审行政诉讼判决书中涉及《商标法》第四条第一款的共有42份,其中原告胜诉的仅2份,翻案率不足5%。下面,我们将挑选个别典型案例进行分析,以探求《商标法》第四条在商标驳回复审行政诉讼阶段的适用情况。

案例1(2022)京73行初15009号⸺爱美客技术发展股份有限公司诉国家知识产权局驳回复审(商标)一审行政判决书

诉争商标:第5类第57876806号“嗨体御肌”商标

审理法院:北京知识产权法院

法院认定:尽管原告申请注册了500多件商标,但原告经营主要围绕美容行业在“注射用透明质酸钠复合溶液”商品上使用“嗨体”商标,经过使用具有一定的影响。本案诉争商标在“可注册的皮肤填充物;医药制剂”等商品上注册,且标志主体部分包含“嗨体”。“御肌”也是对美容行业的常用描述性词语,属于对现有商标的延续和防御性注册。因此,在案证据不足以证明诉争商标的注册属于不以使用为目的的恶意商标注册申请的情形。被诉决定认定有误。

判决结果:撤销被诉决定

简要评析:本案的典型意义在于,明确了对现有商标的延续和防御性注册不违反《商标法》第四条的规定,且明确了“延续和防御性注册”需要满足的两个条件:(1)现有商标具有较高知名度;(2)延续和防御性注册商标是在现有商标具有较高知名度的商品/服务上的注册。需要注意的是,本案中法院认可的“延续和防御性注册”仅仅是与现有商标的商品相同/类似的商品上申请与现有商标显著识别部分相同的商标,即通常所说的“联合商标”,并不包含在非类似商品上申请的与现有商标相同的“防御商标”。另外,本案中的延续和防御性注册商标与现有商标的显著识别部分相同,近似程度较高,对于与现有商标近似程度相对较低的“联合商标”,是否能够认定为该种“延续和防御性注册”是存疑的。

案例2(2022)京73行初16296号⸺浙江吉利控股集团有限公司诉国家知识产权局驳回复审(商标)一审行政判决书

诉争商标:第20类第54054826号“ZEEKR”商标

审理法院:北京知识产权法院

法院认定:诉争商标“ZEEKR”属于臆造词,具有独创性,在案并无证据证明其属于恶意模仿他人知名商标的情形。诉争商标申请人提交了其使用在汽车等商品上的“ZEEKR”相关商标使用情况,以及其在诉争商标指定使用的第20类枕头等商品上的实际使用情况,足以证明其具有真实使用意图,其申请诉争商标并未扰乱正常的商标注册管理秩序,未违反《商标法》第四条之规定。

判决结果:撤销被诉决定

简要评析:本案的典型意义在于,明确了商标注册申请量过大的申请人不能无限制地申请防御性商标。本案原告浙江吉利控股集团有限公司是我国汽车行业的巨头之一,极氪/ZEEKR是浙江吉利控股集团有限公司旗下的一个高端品牌。在本案及其他类别“ZEEKR”商标的驳回复审案件中,浙江吉利控股集团有限公司主张了其在第12类商品上“ZEEKR”商标的高知名度,并主张非第12类“ZEEKR”商标系防御商标,但浙江吉利控股集团有限公司在第1-45类的全部类别上申请“ZEEKR”或含“ZEEKR”的商标共计422件,其中很多类别的商品/服务与原告具有高知名度的商品差异过大。考虑到原告的商标注册申请量非常大,国家知识产权局和法院均未认可原告“防御商标”主张的合理性,即便对于与第12类具有一定关联性的第7类商品上的“防御商标”也同样没有核准注册,而仅仅是对其具有实际使用证据的商标予以核准注册。本案中,原告在诉讼阶段提交了诉争商标在“枕头”“钥匙扣”等指定商品上的实际使用证据,方才能够成功翻案。由此可见,按照现行的司法裁判观点,即便申请人是行业巨头型的大公司,也不能无限制地申请“防御商标”,而应根据实际需要来布局“防御商标”。因此,在现行的实践下,申请人需要合理规划“防御商标”的申请策略,利用有限的申请空间追求防御效果的最大化,避免因为防御性注册申请过多,导致难以在虽未使用但与实际使用的商品有一定关联性的类别上无法获得注册。

案例3(2023)京行终2885号⸺浙江吉利控股集团有限公司诉国家知识产权局驳回复审(商标)二审行政判决书[10]

诉争商标:第18类第53870470号“极氪”商标

审理法院:北京知识产权法院、北京市高级人民法院

一审判决结果:驳回原告的诉讼请求

二审法院认定:基于浙江吉利控股集团有限公司二审及原审提交的采购订单、发票、“极氪”APP和“极氪订阅”APP以及极氪ZEEKR天猫和京东旗舰店销售网页公证书等证据足以证明其在“行李箱;背包;伞”等商品上已经就诉争商标进行了使用或具有使用意图;同时结合浙江吉利控股集团有限公司自身企业规模、经营范围、经营发展所需等考量,可以证明其申请注册涉案商标具有实际使用意图。

二审判决结果:撤销被诉决定

简要评析:本案被列入了《北京法院知识产权专业化审判三十年典型案例(1993-2023)》中,但我们未找到该案的判决书。根据北京市高级人民法院写的本案的典型意义,本案从司法层面明确了在判断商标申请人的短期内大量申请注册商标行为是否违反《商标法》第四条时,需要综合考虑商标申请人自身企业规模、经营范围、经营发展所需等因素,在同时满足“恶意”和“不以使用为目的”两个要件的情况下,才认定违反《商标法》第四条。不过,从北京市高级人民法院的措辞来看,该案证据可能本身已经足以证明诉争商标在部分商品上的实际使用,因此本案是否能够用来说明申请人的企业规模大、经营范围广就代表有申请“防御商标”的必要性,仍然是存疑的。大企业在布局“防御商标”时,仍然需要保持相对谨慎的态度。

案例4(2021)京73行初17844号⸺天津幸福生命科技有限公司诉国家知识产权局驳回复审(商标)一审行政判决书

诉争商标:第36类第47215793号“渝惠保”商标

审理法院:北京知识产权法院

法院认定:原告的使用证据显示的是多个主体的共同使用,不能唯一指向原告。且原告名下已经注册了四百余枚商标,不符合正常的商业习惯。因此,诉争商标已构成《商标法》第四条规定之情形。判决结果:驳回原告的诉讼请求

简要评析:本案中,原告确实提交了使用证据,但其证据显示“行政区划加惠保可能是政府部门联合企业做的”,即原告作为权利人之一,不当侵占了共有人的权利。因此,即便其提交了使用证据,国家知识产权局和法院仍然认为,其商标属于不以使用为目的的恶意商标注册申请。由于仅从裁判文书中无法看出原告所提交的使用证据的内容,因此我们不好对该判决的正确与否进行评述。但是该案例提示我们,申请人在与其他主体合作开展某些项目时,需要提前通过合同对包括商标在内的各类知识产权的归属进行明确约定,以避免未来发生权属争议,同时确保真正的权利人在办理相关手续时不会遇到障碍。

案例5(2021)京行终1996号——凤山县顺兴商行诉国家知识产权局驳回复审(商标)二审行政判决书

诉争商标:第32类第37789128号“真龙”商标

审理法院:北京知识产权法院、北京市高级人民法院

判决结果:驳回原告的诉讼请求

二审法院认定:原告虽然提交了部分使用证据,但其名下还有其他“真龙”商标,且大部分合同缺少客观、充分的履行证据,故难以证明诉争商标的使用或使用意图。而且,原告还先后申请注册了40余件与知名景点、县级以上行政区划名称、他人知名品牌等相同或者近似的商标,且无法证明对于这些商标有真实使用意图。结合上述因素,可以认定原告申请诉争商标并非基于生产经营活动的需要。

简要评析:本案的典型意义在于,明确了对于存在明显抄袭恶意的商标申请人,对其使用证据的审查应采取更加严格的标准。通常而言,无法形成完整证据链的使用证据虽然不能证明申请商标的实际使用,但至少可以证明申请人具有使用申请商标的意图。但如果申请人存在明显的抄袭恶意,则法院的观点与国家知识产权局的观点是一致的,即法院会以“撤三”的标准来审查原告的证据,在只有交易文书没有履行证据的情况下,不认为原告具有真实使用意图或使用行为。关于该问题,北京市高级人民法院在第(2023)京行终3287号江西宫绣堂中医连锁管理有限公司诉国家知识产权局驳回复审(商标)二审行政判决书中也持相同的观点。

五、适用《商标法》第四条下发审查意见通知书的问题分析

2022年,为持续严厉打击商标恶意注册行为,商标审查机关对《商标法》第四条采取了更为严格的审查措施。其直接体现是,自2022年第三季度开始,越来越多的市场主体,包括很多正当经营的知名企业开始收到商标审查机关下发的审查意见通知书。到2023年下半年,这种做法呈现明显放缓的趋势,到2023年第三季度,下发审查意见通知书的做法已明显减少。我们有理由相信,商标审查机关对于适用《商标法》第四条,已经积累了大量的审查经验,形成了更为成熟的审查标准,同时也适时调整了打击策略。这种变化是广大正当经营企业所喜闻乐见的。在认同前述工作所取得成效的基础上,本次调研专题组通过回顾2022年第三季度以来适用《商标法》第四条下发商标审查意见通知书的整个过程,并听取市场主体的意见反馈,尝试分析和总结过去一年多以来适用《商标法》第四条下发商标审查意见通知书的做法给市场主体带来的困难和问题。

(一)适用《商标法》第四条取得的成效

客观来讲,《商标法》第四条的适用难度是非常大的。该条款中的“不以使用为目的”和“恶意”都涉及到主观心理状态的认定,而主观心理状态的判断标准往往难以衡量,边界模糊不清,审查机关与社会公众之间达成一致的难度较大,只能结合多方面的客观因素进行推定。尽管如此,审查机关依据《规范商标申请注册行为若干规定》和《商标审查审理指南》中确立的规则和列举的因素,结合实践中形形色色的具体情况,克服恶意注册手段不断变化升级和审查标准难以统一等难题,不断摸索和积累更加有效的经验,在适用《商标法》第四条治理恶意注册过程中取得了较好的成绩,并且在适用《商标法》第四条驳回注册申请时的判断也比较精准。这些成效至少表现在以下方面:

第一,近些年商标申请量快速增长的趋势得到缓解,并已经发生扭转,出现大幅下降的趋势。根据国家知识产权局公布的数据,2020年我国商标申请量为934.8万件,2021年申请量为945.1万件,仅增长1.10%;而2022年,申请量降至751.6万件,降幅达到20.50%;2023年,商标申请量为718.8万件。商标申请数量从快速增长到大幅下降的变化,虽然可能也受到了其他一些因素的影响,但显而易见,这一变化主要还是与商标审查机关治理恶意注册的举措有关。

第二,商标异议案件量出现大幅下降。2020年,我国商标异议申请量为13.4万件,2021年为17.6万件,但到了2022年,异议案件量就已经下降到14.6万件,降幅达到17.20%;2023年,商标异议量继续呈现下降趋势。异议申请数量在某种程度上可以体现出商标实质审查阶段打击恶意注册的严格和彻底程度。异议案件量下降,很大程度上是源于商标审查机关在实质审查阶段大力打击恶意注册,以驳回注册申请的方式过滤和清理恶意注册行为,从而减少了商标权利人提起的异议。考虑到在程序上异议申请略滞后于商标注册申请的因素,2022年商标异议案件量大幅下降,与2021年以来进一步深化治理恶意注册的举措有直接关联。

第三,适用《商标法》第四条的驳回复审提起情况及翻案率情况。根据本次报告的分析,在国家知识产权局的3062件驳回复审决定中,申请人完全成功避免了《商标法》第四条适用的仅有306件,成功率约为9.99%,申请人在复审阶段克服《商标法》第四条认定,改变实质审查阶段认定意见的比例较低。从公开的行政诉讼判决来看,截至2023年11月30日,涉及《商标法》第四条的判决书共有42份,其中原告胜诉的仅2份,翻案率不足5%。这些都意味着,商标实质审查阶段认定的违反《商标法》第四条的商标申请,是比较精准的,在后续程序中改判的概率不高。

(二)适用《商标法》第四条下发审查意见通知书的问题

此次涉及到适用《商标法》第四条下发审查意见通知书的有关问题反馈,主要来自于正当经营企业特别是大企业。在讨论问题之前,需要明确的前提是:

第一,正如以上第一部分所提到的,商标审查机关在适用《商标法》第四条过程中是卓有成效的,并克服了诸多困难,积累了大量经验。过往那种比较严重的、典型的商标恶意注册行为,特别是囤积牟利型的商标注册申请行为和抢注热点词汇等“蹭热点”行为已经得到了有效遏制,极大地净化了市场环境,维护了商标注册秩序。广大正当经营的企业,非常需要这样的商标注册秩序和环境。

第二,在适用《商标法》第四条下发审查意见通知书的过程中,原则上大小企业应当一视同仁,大企业的商标注册申请也并非都是基于正当的使用需要而提出的,极少数大企业的商标囤积现象还比较严重。因此,大企业并非都不是《商标法》第四条的适用对象。

第三,下发审查意见通知书的做法,本身是商标审查机关为了更加准确适用《商标法》第四条的一个重要探索。这种尝试既可以通过商标申请人提交的说明及证据来提高审查结论的准确性,也可以避免对大企业直接适用《商标法》第四条下发驳回通知书而造成的“误伤”,还可以借此提醒这些企业优化商标注册布局的策略,减少不必要的申请。在确立这些前提的基础上,我们结合调研过程中所掌握的情况,将正当经营企业所反馈的问题做如下梳理和分析。

1.过于强调商标申请数量因素,对正当经营企业的商标申请注册造成了“误伤”。不论是国家知识产权局制定的《商标审查审理指南》,还是进一步发布的专门通知(如《关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知》),都对《商标法》第四条的规制对象作出了明确界定,那就是商标恶意囤积等行为。规则所明确的这些恶意申请注册行为,明显背离了正当的生产经营需要,其主观恶性一般会达到较高的程度,与正当经营企业基于生产经营需要而申请注册商标的行为之间存在根本的不同。在这种情况下,商标审查应当尽可能将商标恶意囤积等行为作为精准打击的对象,并避免对正当经营企业造成“误伤”。但从调研的情况来看,有较多正当经营的企业收到了审查意见通知书,发生了“误伤”的情况。这引起了一定的社会反响。

由于商标申请数量是《商标法》第四条审查和判定过程中的重要考虑因素,商标累计申请注册量较多和短期内申请量相对较大,成为了企业商标申请被“误伤”的重要因素。然而,对于正当经营企业特别是大企业而言,他们基于业务领域的广泛性和产品品类的丰富性,以及产品推陈出新的频率等因素,确实拥有多品牌、多类别、持续的商标注册申请需求,从而产生短期内申请商标数量较多,以及过往商标积累较多的情况。但这些公司的商标申请数量主要还是由其业务规模和业务活跃度决定的,其性质明显不同于商标恶意囤积行为。因此,正当经营的企业更希望审查机关在下发审查意见通知书的过程中,重点基于申请商标的主观恶意因素做出明确的界分,将正常申请行为和恶意申请行为区分开来,而不是仅仅因为商标申请数量较多,就对正当经营的企业下发审查意见通知书。

在商标审查过程中,可能会有一些较为明显的特征,有助于审查机关判断,从而将企业基于正当经营的商标申请注册与恶意申请注册行为区分开来。比如,从商标申请人的经营范围和经营资质来看,恶意申请注册的主体往往是“某企业管理咨询公司”“某自然人”“某科贸公司”等,这些公司大多都是空壳公司,在多个类别申请数百件商标,明显属于《商标法》第四条所规制的对象。但正当经营且申请量较大的企业,往往是一些比较知名的大公司,网络上会大量存在这些公司的经营信息。商标审查机关对其经营情况的基础信息,应该较容易作出初步的判断,从而将其申请行为与恶意申请注册行为区分开来。从所申请注册的商标特征来看,正当经营企业所申请的商标,整体上还是能够呈现出一定的非恶意特征的。例如围绕其核心品牌或重要产品品牌所注册的系列商标、防御商标等。即便是储备性的注册申请,也基本上有自己的创意思路特点,与过往所申请商标之间存在一些特征上的联系。这与“傍名牌”“搭便车”“蹭热点”等恶意申请商标之间存在显著的差异。因此,从这些比较直观的因素来看,应该能够判断出正当经营企业的申请注册行为符合商业惯例,从而减少对正当经营企业下发审查意见通知书的情况。

2.过多适用《商标法》第四条下发审查意见通知书,变相形成了商标申请注册阶段提交使用证据的“基于使用”取得模式下的商标审查模式,不当增加了申请人的举证负担。我国一直采用商标注册取得制度。尽管《商标法》规定了保护在先使用商标的规则,设置了商标注册后不使用的撤销制度,并且在历次修法中延续并加强了对商标使用义务的强调,但截至目前,我国商标注册取得制度没有发生过根本性的改变。2019年《商标法》第四条的规则主要还是将恶意囤积商标行为作为规制对象,而没有将商标注册取得制度改为使用取得制度,未设置商标使用前由申请人提供商标使用证据或说明使用情况的规则。

商标审查机关下发审查意见通知书的目的在于让商标申请人进一步举证,以便于商标审查机关能够进一步审查《规范商标申请注册行为若干规定》以及《商标审查审理指南》规定的各项因素。从审查机关的角度讲,这种做法对申请人而言是一种救济机会。如果申请人能提交商标使用证据或者能够作出合理说明的,则可以不用判定为构成《商标法》第四条的情形。

然而,这种“救济措施”却给商标申请人带来了较大的压力和负担。既然审查意见通知书要求企业“就相关商标实际使用情况或者申请注册意图作出说明并提供必要证据”,那么这些申请人就必须慎重对待并作出应对,认真提供商标使用证据,甚至以较高标准提交证据。这就相当于在商标获得注册核准之前的审查阶段,申请人必须对商标提交商标使用证据或者作出使用情况说明,这与商标使用取得制度下的程序设置和商标审查方式更为接近。也就是说,在下发商标审查意见通知书要求提供使用证据或者提供使用情况说明的情况下,已经给商标申请人增加了关于商标使用的举证义务。这种增加商标申请人举证义务的方式,如果仅在商标申请人具有囤积等恶意的可能性非常高的情况下适用,则可以认为是商标注册取得制度下的一种例外,出于公共利益的考量适度设置此种例外情形有一定的合理性。但是如果适用《商标法》第四条下发审查意见通知书的范围过宽,则会由商标注册取得模式下,不要求在商标核准注册前提供商标使用证据的方式,变相成为了商标使用取得模式下提交使用证据的审查模式。在我国现行法制度下,这种大范围增加商标申请人举证负担的做法是缺乏正当性的。

从《商标法》第四条的立法经过来看,当时在“不以使用为目的”的基础上加上“恶意”的条件,就意味着法律制定过程中,立法者有意识地维持了我国商标注册取得这一基本制度。由于法律条款中明确设置了“恶意”的条件,结合《商标审查审理指南》等具体规则的规定,应当由商标审查机关结合申请行为是否存在恶意进行判定。在商标审查阶段,不应以商标申请人举证的方式,来证明这些商标的申请行为不违反《商标法》第四条。否则,会明显加重申请人的举证责任,增加商标注册过程中的成本负担,延缓商标注册的时间。

当然,以上问题是相对而言的,也即对正当经营的企业而言才会产生这方面的影响。该问题的产生,主要还是与下发审查意见通知书的“扩大化”有关。如果精准打击恶意注册行为,尽可能避免对正当经营企业下发审查意见通知书,则不会产生上述问题。

3.将防御性的注册申请和适度的储备性注册申请判定为涉嫌构成恶意注册申请,不当扩大了《商标法》第四条的适用范围。《商标法》第四条修订过程中,在“不以使用为目的”的基础上加上“恶意”的条件,意味着当时已经考虑到并非所有的“不以使用为目的”的商标申请行为都属于该条款规制的对象,只有那些“恶意”的不以使用为目的的申请行为才应当予以禁止。有些商标申请行为虽然不以使用为目的,但不属于该条款规制对象,其中比较典型的有两类,一是防御性的注册申请,二是适当的储备性的注册申请。在《商标审查审理指南》中,国家知识产权局明确将上述两种情形排除在第四条的适用范围之外。

然而,从下发审查意见通知书的情况来看,被判定“涉嫌构成不以使用为目的的恶意商标注册申请”的批量商标中,往往会包含申请人的防御目的的注册申请和尚未投入使用的预先申请。在这种情况下,企业难免产生疑惑,为什么在规则已经明确不禁止这两类申请行为的情况下,国家知识产权局还将这些商标判定为涉嫌违反《商标法》第四条。

当然,这里也需要同时考虑到,商标审查还面临着另外一个任务,就是超过合理限度的储备性注册和防御性注册,不属于法律上的豁免情形,因为这些情况下同样会占用大量商标资源和行政资源。然而,判断申请人的注册申请是否超出合理限度,在审查上是存在较大困难的。或许,对于审查机关而言,更可行的方式,是通过下发审查意见通知书的方式,将某批量商标申请初步判定为涉嫌构成第四条,由申请人提交申请理由或使用证据,然后再由审查机关作进一步的判断。但这种方式会不可避免的将申请人合理限度的防御性和储备性注册申请,乃至有迫切使用需要的商标申请,都纳入初步判定涉嫌构成恶意注册申请的范围。而一旦出现这种情况,企业就不得不对这些商标的申请作出说明,商标注册的时间周期将会被延长。

缓解上述问题的最好办法,是精准施策,缩小下发审查意见通知书的范围,将恶意申请注册人而非正当经营企业作为规制的对象。在目前下发审查意见通知书已经明显减少的情况下,这一问题已经得到较大缓解。

4. 适用《商标法》第四条下发审查意见通知书的具体判断标准不够透明,正当经营的企业无法对商标申请作出合理预期。《规范商标申请注册行为若干规定》和《商标审查审理指南》中规定的审查《商标法》第四条时需要考虑的各个因素是明确而细致的。正当经营的企业根据这些标准,能够对自己商标的注册前景作出合理预期。但由于真正的恶意商标注册申请人一直在不断调整申请方式,逃避《商标法》第四条的审查,增加了商标审查的复杂性。为了摸索出更加有效的应对措施,并增强审查标准的统一性,审查机关一直在探索相对统一且可操作的标准。结合同一商标申请人的过往商标存量、某周期内的商标申请量情况、所指定商品类别情况、过往曾经被认定为恶意情况等因素进行综合评价,将满足特定量化标准的批量申请作为下发审查意见书的初步对象。但这种方式可能会存在一定的弊端,一方面,可能因为商标申请数量因素导致适用范围的扩大化,波及正当经营企业的商标申请;另一方面,这种审查方式的针对性可能不够强,那些“化整为零”的真正恶意申请人会成为“漏网之鱼”。

如果上述操作标准更加透明,正当经营企业在商标申请前可以作出合理预期,以便提前调整商标申请的计划,避免成为被“误伤”的对象。然而,商标申请人能够掌握的,只是现有公开的成文规则,而这些规则与实际审查操作可能存在一定的出入,不足以对商标申请作出更合理的预期。在这种情况下,拥有较大商标申请数量需求的企业,在申请过程中往往处于战战兢兢的状态。为了避免被下发审查意见通知书,这些企业不得不刻意大幅缩减商标申请注册数量。对于企业而言,为了规避未知的法律风险而过度收缩法律风险控制的尺度,显然会给业务自由度造成约束,影响企业的正常经营。因此,在曾经频繁下发审查意见通知书的阶段,受到影响最大的申请人,往往是那些正当经营的公司。

5.商标申请人普遍不清楚审查意见通知书的答复方式和采信标准,也不了解答复审查意见之后的审查时间周期,影响商业活动的正常开展。在适用《商标法》第四条下发审查意见通知书过程中,商标申请人普遍不了解这一程序的性质、答复方式、举证要求、采信标准及审查周期,无法对所申请商标的注册前景及注册时间周期作出合理预期,对业务决策和商业活动的开展造成影响。申请人面临的具体问题包括:

(1)不了解商标审查意见通知书的性质。适用《商标法》第四条下发审查意见通知书,属于商标审查程序的一个环节,目的在于让商标申请人通过提交商标使用情况的说明或者申请商标意图的相关说明,以及对应的具体证据,为商标审查机关进一步判定是否真正构成《商标法》第四条的情形提供依据。但申请人首次收到通知的时候,面临较大商标数量的审查意见,都会显得非常紧张,甚至在主管机关打击恶意注册的高压态势下,带有一定的恐慌心理,误以为这些商标已经被认定为恶意注册,担心这些商标无法再投入使用,甚至担心被处罚。

(2)不清楚答复方式。虽然审查意见通知书中明确要求商标申请人“就商标实际使用情况或者申请注册意图作出说明并提供必要证据”,但申请人并不清楚具体答复审查意见书的方式是什么,采用什么样的书式,提交哪些材料。

(3)不清楚答复审查意见通知书之后审查机关的处理方式。由于审查意见通知书中涉及到批量商标,数量较多,申请人不清楚审查机关会根据实际的答复情况,对所申请批量商标进行分别审查和处理,误以为如果答复意见得不到采纳,该批次商标会被全部驳回。

(4)不了解审查机关的采纳标准。有的企业由于恐慌心理,对商标使用证据提交持过高标准,导致企业在应对过程中花费了大量的精力和成本。有些企业为了应对审查意见,安排专人用两周以上的时间去收集商标使用证据,这些证据甚至达到了商标撤销三年不使用的举证标准程度。有些企业无法预测后果,担心整个批量商标都被驳回,为了避免所申请的重要商标受到牵连,不得已采取大量撤回申请商标的做法,有些申请人主动撤回的商标达到60%以上。这种做法虽然有利于减少商标申请数量,但为了规避审查风险而刻意收缩申请量,对于企业而言并不是理性选择的结果,而只是暂时的不得已而为之的做法。

(5)不清楚商标审查意见的审查周期。法律对答复商标审查意见之后的审查周期没有规定,实际的时间周期差异较大,有的在3个月内即能够处理完,但有些在14个月左右才产生结果。由于有实际使用需求的商标也被牵涉其中,这种时间上的不可预测性会对企业的商业规划造成直接影响。审查周期较长,也会直接影响企业的业务开展。

六、 结 语

自2019年《商标法》第四条修改以来,曾经那种比较严重的、典型的商标恶意注册行为,尤其是囤积牟利型的注册申请行为和抢注热点词汇的“蹭热点”行为已经得到了有效遏制,市场环境和商标注册秩序得到了很大程度的净化。近两年,我国商标申请数量从快速增长的趋势转为大幅下降的趋势,商标异议申请的数量也有了明显的下降,这些均与商标审查机关治理恶意注册的举措密切相关。此外,结合《商标法》第四条有关的驳回复审、行政诉讼提起情况及翻案率情况来看,商标实质审查阶段认定的违反《商标法》第四条的商标申请是较为精准的。因此可以认为,商标审查机关在《商标法》第四条的适用难度较大的情况下,能够依据有关规则,结合实践中形形色色的具体情况,克服恶意注册手段不断变化升级和审查标准难以统一等难题,不断摸索和积累更加有效的经验,在适用《商标法》第四条治理恶意注册过程中取得了较好的成绩。

专题组支持商标审查机关在打击恶意注册方面所做的各种尝试和努力,并认为应当继续严厉打击商标恶意注册申请行为。对于适用《商标法》第四条下发商标审查意见通知书这一举措,我们也认同审查机关借此增加法律适用的准确性,避免对正当经营企业造成“误伤”的初衷及努力。并认为,大企业的商标注册申请也并非都是基于正当的使用需要而提出的,大企业并非都不是《商标法》第四条的适用对象。但是,这项举措同时也给正当经营的企业,特别是大企业带来了一些困惑和困难。

结合正当经营企业所反馈的诉求,适用《商标法》第四条下发商标审查意见通知书的做法,曾经带来的问题包括:

第一,审查时过于强调商标申请数量因素,对正当经营企业的商标申请注册造成“误伤”,约束了企业申请商标的自由度。

第二,变相形成了商标申请注册阶段提交使用证据的“基于使用”取得模式下的商标审查模式,增加了申请人的举证责任和负担。

第三,将防御性注册申请和适度的储备性注册申请判定为涉嫌构成恶意注册申请,扩大了《商标法》第四条的适用范围。

第四,下发审查意见通知书的具体判断标准不够透明,正当经营的企业无法对商标申请作出合理预期。

第五,商标申请人普遍不清楚审查意见通知书的性质、答复方式、举证要求、采信标准及审查周期,无法对所申请商标的注册前景及注册时间周期作出合理预期,对业务决策和商业活动的开展造成影响。

打击商标恶意注册是一项复杂程度较高的审查工作,恶意商标申请人不断变换商标申请手法,规避法律制裁的花样层出不穷,一直在增加商标审查的难度。我们能够感受到商标审查机关在努力探索更为有效的审查方式,并尽可能去理解商标申请人的实际情况。但我们也留意到,商标申请人特别是正当经营企业的实际经营场景是非常多样的,其诉求也是非常具体的,审查标准或措施上的任何变化,都可能为其带来正面或负面的影响,给实际经营活动造成潜在的影响。

因此,在从严审查过程中,特别是在打击恶意注册的高压态势下,需要尽可能做到精准施策,避免打击对象的扩大化,减少对正当经营企业的“误伤”。虽然,大企业的商标注册申请并非都是基于正当的使用需要而提出的,但是,这些企业基于正当经营和使用需要而提起的商标注册申请占主要比重。我国将年度商标申请量从曾经逼近千万的数量级,压缩到目前700万的水平,可能已经接近市场的真实需求。除了少数明显和典型的超出使用需要的囤积型申请注册行为之外,很多大企业的申请行为是否超出必要限度,比如到底是不是合理限度的防御和储备性注册行为,其边界本来就很模糊,在审查过程中进行辨识的客观难度极大。而下发审查意见通知书又将企业正当申请的商标牵涉其中,造成商标注册周期延长的后果并直接影响生产经营活动。因此,在商标审查机关治理恶意注册已经取得较好成效的基础上,建议审查机关在考虑企业所反馈具体问题的同时,也适时评估进一步治理恶意注册的主要方向和对象,不将前述正当经营企业申请的那些“合理限度”边界不清的情形作为治理恶意注册的主要对象,而是进一步精准施策,主要将那些不断变幻手法、试图逃避商标审查的恶意注册行为,以及大企业中存在的那些少量但又典型的显著超出合理使用需求的行为,作为重点打击的对象。

打击恶意注册的初衷是为了惠及广大市场主体,而不是给这些市场主体的商标申请带来束缚。商标审查机关一直在调整和优化打击措施,相信未来治理恶意注册的手段将更有针对性。在“误伤”减少甚至消除的情况下,正当经营的企业未来将成为打击恶意注册措施的最终受益者。

注释

[1]吴汉东.恶意商标注册的概念体系解读与规范适用分析[J].现代法学,2023(01).

[2]丁文严.知识产权案件裁判规则(二):商标授权确权裁判规则[M].北京:法律出版社,2021:358-359.

[3]孔祥俊.论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实与价值的二元构造分析[J].比较法研究,2020(02).

[4]最高人民法院(2013)知行字第41号行政裁定书.

[5]最高人民法院(2017)最高法行申4191号行政裁定书.

[6]关于《〈中华人民共和国建筑法〉等8部法律的修正案(草案)》的说明——2019年4月20日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议上[EB/OL].http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201904/2f09dc0718214458a18164dba3f334e2.shtml,2019-10-31.

[7]国家知识产权局.商标法修改相关问题解读[EB/OL].https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/5/9/art_66_28400.html,2019-10-31.

[8]同[2].

[9]商评字〔2022〕第0000171006号关于第52254017号"鸿记煌"商标驳回复审决定书;商评字〔2022〕第0000171004号关于第55520772号"黄记黄"商标驳回复审决定书.

[10]莫嘉敏,张忠涛.北京高院发布知识产权专业化审判三十年中英文白皮书及典型案例[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/5vhqK2x8fLJSBR8rF_gcfA.2023-11-30.